SNSでペン習字の情報収集をしているとペンの光に関する情報をよく見かけますね。

ペンの光とは、日ペンが発行する競書誌(書道雑誌)です。

ペンの光とは、日ペンが発行する競書誌(書道雑誌)です。

私もペンの光を始めようかどうか迷っていたんですが、投稿されている皆さんが毎月楽しそうに盛り上がっているのを見て、今回挑戦することに決めました。

実際にやってみると毎月楽しく課題に取り組めるので、もっと早く始めていればよかったと思いました。

迷っているという方はひとまずやってみることをお勧めします。

そんな訳で今回はペンの光の購入→課題の作成→提出→結果発表までの流れを紹介したいと思います。

ペンの光の購入方法

ペンの光を購入

近所の書店でも購入できると思いますが、私は雑誌のオンライン書店Fujisan.co.jpで定期購読を申し込みました。

自宅に届けてくれるのでネットを使える方はこれが一番早いと思います。

税・送料込みで900円です。

|

| ぺんの光3月号 |

毎月21日頃自宅に届きます。

※ちなみに日ペンの通信講座を受講している方は、添削課題の返却時に同封されている振り込み用紙で申し込むと、添削や競書用紙付きで半年or一年分お得に購読することができます。

|

| このような振り込み用紙です |

競書用紙を購入

課題の出品には指定されている競書用紙が必要なのでこちらも購入します。

これは日本ペン習字研究会・日本書道学院 ネットショップで購入できます。

|

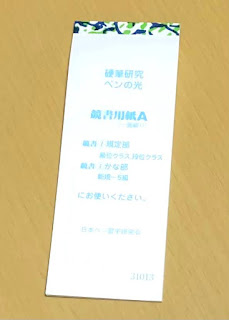

| 競書用紙A |

10冊で税込462円です。(1冊で競書用紙30枚)

※競書用紙は出品する部門によって種類の指定があるので注意が必要です。

課題作成方法

ペンの光には

① 規定部(漢字かな混じりの課題)

② 漢字部(漢字の熟語課題)

③ かな部(古典仮名課題)

④ 手紙実用部(手紙・はがき分の課題)

⑤ 筆ペン部(筆ペン課題)

⑥ 受験部(硬検と同じ形式の課題)

⑦ 掲示部(掲示ポスター課題)

⑧ 自由作品部(自由課題)

の8部門があります。

私は今回初投稿なので、一番オーソドックスな規定部に挑戦しました。

まず競書用紙にフリクションで中心線を引きます。

|

| このように引きます |

課題にも同様に中心線を引き、競書用紙のすぐ横に置いて清書します。

|

| このように並べて清書します |

|

| 清書完了 |

後はドライヤーで中心線を消して完成です。

フリクションは擦って消すと用紙が汚れることがあるので、ドライヤーで消すのがお勧めです。

ちなみに用紙に直接線を引くのではなく、中心線を引いた下敷きを使って、透けて見える線を頼りに書く方法もあります。

|

| 競書用紙は透けるのでこのような下敷きが使えます |

この方が線を引いたり消したりする手間が省けていいかもしれませんが、私は用紙に直接線を引いたほうが上手く書けるのでそうしています。

課題の郵送方法

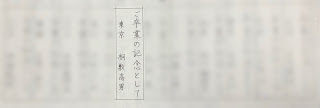

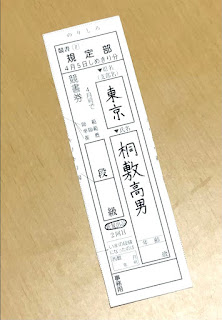

ペンの光に付いてくる競書券に必要事項を記入します。

名前は氏名か雅号に統一とのことだったので、私は雅号(桐敷高男)にしました。

課題の左下に競書券を貼り付けます。

|

| 競書券貼り付け位置 |

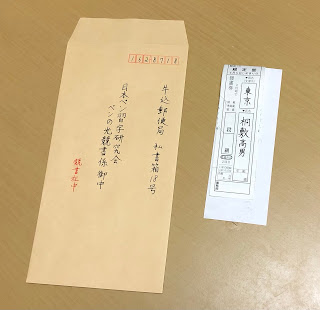

後は封筒に入れて郵送です。

そのままでは封筒に入らないので、このように競書券を裏側に折って入れます。

|

| このように折ると封筒に入ります |

締め切り日は翌月5日必着となっているので、余裕をもって郵送しましょう。

※ちなみに提出した課題は返却されないので、コピーをとっておくことをお勧めします。

|

| コピーしておくと後で振り返ることができます |

結果発表

4月5日締め切りの3月号の課題は5月21日頃に届く6月号に掲載されます。

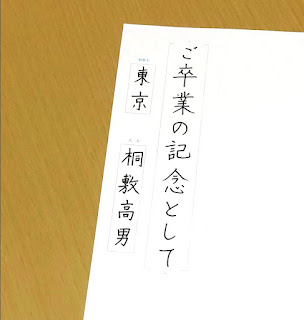

私は今回初投稿でしたが、写真版に選ばれ9級に昇級しました。

|

各級・段で上位に選ばれた作品はこのように写真版として提出した作品が掲載されます |

|

| 名前の上に○があると昇級です(次回から9級) |

まとめ

今回は「ペンの光」の購入→課題作成→提出→結果発表までの流れを紹介しました。

課題を作成するのは集中力が必要なので大変ですが、頑張った分だけ上達できるのではないかと思います。

ちなみに私はペンの光と並行してユーキャンの通信講座も受講していますが、競書と通信講座と両方受講してみると

① 通信講座は新しい知識を入れたり、書き慣れたりする練習

② 競書誌はじっくり細部まで丁寧に書く練習

と、初心者なりに使い分けて学習を進められています。

「私はまだ通信講座を受講中だから、、、」という方も、並行して競書誌をやることで学習の効率を高めることができるかもしれません。

興味がある方はぜひ挑戦してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

あわせて読みたい

0 件のコメント:

コメントを投稿